Paris…..Aaaah Paris……

Algumas vezes acordo com saudades dessa cidade onde vivi alguns anos atras, onde fiz faculdades, sim, com s, e onde começou minha relação com a psicanalise. Mas hoje, não é da comida, dos croissants, da arquitetura, dos museus e outros atributos conhecidos, portanto turísticos da cidade luz, mas de momentos especiais que compartilhei com colegas, como nas Rue des Lombards e Rue de la Huchette, nas boîtes de Jazz.

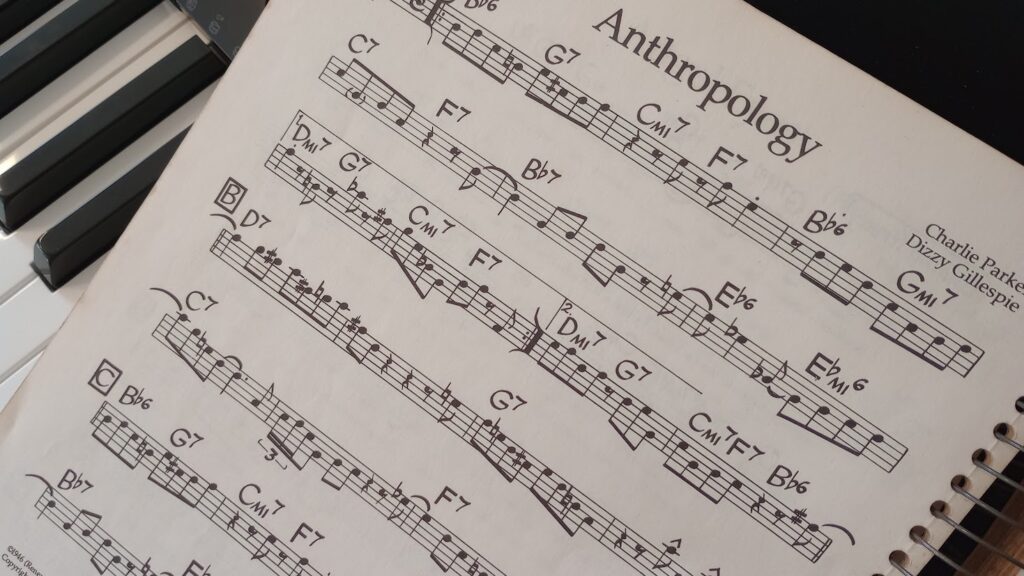

Nós, os músicos, frequentávamos essas casas de shows intimistas, como o bem famoso Caveau que, aliás, foi retratado de forma um pouco fantasiosa no filme LaLaLand, de Damien Chazelle que ganhou 6 Óscares em 2017. Uma caraterística desses clubs de jazz é que costumam ficar em porões e, que portanto, para entrar, precisa descer, deixar a luz para traz e encarar a escuridão. Voltaremos a falar nessa metáfora mais a frente.

Pouca gente sabe, mas, se o grande pianista Duke Ellington se referiu ao Jazz como à única forma de arte verdadeiramente norte americana, a cidade de Paris teve uma importância especial na história deste estilo musical, essencialmente nos seus primórdios.

O Jazz nasceu no final do século 19, início do século 20 nas comunidades Afro-americanas de New Orleans, na Luisiana, mesclando tradições musicais vindas da África, da Europa e do Caribe, ainda vivas na alma dos descendentes de escravos e, portanto, todos seus expoentes eram negros.

É difícil dizer por que, talvez devido à forte relação que existia entre a França e à cultura local conhecida como Cajun, palavra derivada do francês Acadien que designa os imigrantes francofones que se refugiaram ali após terem sido expulsos do Canadá. Mas o fato é que, nos anos 1920-1930, muito músicos fugindo da segregação racial, que estava se intensificando nos Estados Unidos, encontraram em Paris asilo e possibilidade de trabalhar, e de se expressar artisticamente nos vários clubes da cidade.

Depois da segunda guerra mundial e até nos anos 70, a cidade permaneceu o ponto de entrada dos “jazzistas” para a Europa. Marcando o início da carreira internacional de muitos músicos como Sidney Bechet, Dexter Gordon, Kenny Clark ou Bud Powel, como o ilustra o filme Bird (1988) de Clint Eastwood que narra, graças à especial atuação de Foret Whitaker, a passagem do grande músico Charlie Parker – “pai” do estilo be-bop.

O Jazz evolui muito através dos tempos.

Nos anos 1920, o jazz tradicional e o estilo Dixieland se popularizaram com músicos como Louis Armstrong ganhando destaque. Nos anos 1930, a era do swing dominou, com grandes bandas lideradas por Duke Ellington, Count Basie e Benny Goodman trazendo o jazz para o mainstream e para grandes salas de dança.

Nos anos 1950, o cool jazz e o hard bop emergiram, oferecendo novas direções musicais. O cool jazz, representado por Miles Davis e Dave Brubeck, era mais suave e melódico, enquanto o hard bop, com Art Blakey e Horace Silver, incorporava elementos de blues e gospel. Na década de 1960, o modal jazz, popularizado por Miles Davis, e o free jazz, liderado por Ornette Coleman e John Coltrane, desafiaram as convenções tradicionais, buscando maior liberdade na expressão musical.

A partir dos anos 1970, o jazz fusion combinou o jazz com rock, funk e música eletrônica, com músicos como Herbie Hancock e Chick Corea à frente. Nos anos 1980, o neo-tradicionalismo ressurgiu com artistas como Wynton Marsalis, enquanto o jazz continuou a evoluir e se diversificar, incorporando influências globais e explorando novos territórios sonoros. Hoje, o jazz permanece uma forma de arte global, vibrante e relevante, refletindo a inovação e a improvisação em seu núcleo.

Mas afinal de contas, o que é o Jazz?

Poderíamos dar uma primeira reposta, explicando que o jazz é caracterizado por uma abordagem única ao ritmo e à harmonia, que são fundamentais para sua identidade e expressividade.

O ritmo no jazz é conhecido por sua complexidade e flexibilidade. Um dos elementos centrais é o swing, uma sensação rítmica que faz a música “balançar” e envolve acentuações ligeiramente deslocadas e uma divisão tripartida dos tempos. Outro aspecto importante é a sincope, que desloca acentos musicais para as partes fracas do compasso, criando um senso de imprevisibilidade e excitação. A bateria e o contrabaixo desempenham papéis cruciais na manutenção do ritmo. Enquanto a seção rítmica (geralmente piano, contrabaixo e bateria) fornece uma base sólida para a improvisação.

E continuando, explicar que a harmonia, é muitas vezes sofisticada e rica, que lança mão de acordes complexos e progressões harmônicas inovadoras. A improvisação harmônica, onde os músicos improvisam melodias sobre sequências de acordes, é uma característica central, permitindo a exploração de novas possibilidades melódicas e harmônicas.

Mas, como todo o que se refere a arte, considerações como essas são sempre incompletas porque somente abrangem questões académicas que deixam de lado o mais importante, aquilo que não se vê e que, portanto, não se pode racionalmente expressar com palavras.

Para entender devemos, portanto, como as vezes é necessário fazer no consultório, quando se percebe que a análise está indo para um caminho demasiado racional, lançar mão de uma técnica eficaz, invocar o confronto com o oposto e se perguntar, afinal de conta o que não é Jazz?

E essa tática abre portas um tanto mais interessantes…

Quando fiz a faculdade, a primeira coisa que tivemos que escolher foi qual caminho musical queríamos trilhar, ou do Jazz ou o do Rock. E assim talvez fica mais fácil entender: seria Jazz tudo que não é Rock. E, aos conhecedores e puristas, que poderiam argumentar que existe estilos denominados “Jazz-Rock” e fusion, digo imediatamente sim, é verdade e é justamente ali que queremos chegar em conclusão. Mas, no momento, vamos nos contentar em explorar essa afirmação: É jazz o que não é Rock.

Ao pensar em Rock, imediatamente lembremos da energia corporal, de uma certa intensidade e, por vezes, uma certa agressividade, desenvolta e sensual, que, a priori, é o contrário de racional. E, se Jung não se atentou muito à esses estilos musicais que estavam ainda começando na época dele, ele nos deixou ferramentas interessantes para nossa investigação.

Se pensarmos nas funções psicológicas, encontramos uma outra maneira de observar, num primeiro momento, e dizer que o Rock ativa em nós a função sensação e que o Jazz, com sua forma elitizada, intelectual e racional de abordar a música, catalisa a função pensamento.

No entanto, é fato de que a primeira abordagem do Jazz é até analítica, com sua preocupação em como tratar a complexidade da harmonia e construir frases musicais de impacto, como o faria um escritor, querendo expressar algo de relevante em meio à inumeráveis e, as vezes impossíveis de entender, regras gramaticais. Diante disso, o que resulta ao final, como em tudo que é arte, é a percepção do belo, daquilo que é esteticamente relevante, daquilo que é bom ou ruim, daquilo que se gostou ou não. E isso seria, talvez, a expressão da função sentimento.

Aconteceu então, no meio da apresentação musical uma transformação, que poderíamos adjetivar de alquímica, um processo em que a emoção conseguiu escalar do fundo da sombra até a consciência e fundir-se à razão para virar sentimento.

E, para quem já assistiu em festivais ou concertos os maiores músicos de Jazz improvisarem, isso não deveria ser surpresa. A improvisação, um dos pilares fundamentais do jazz, permite aos músicos se expressarem de maneira imediata e emocional, criando frases musicais inéditas, muitas vezes resultando em solos que são intensamente pessoais e únicos a cada performance.

Em Quando a psique canta, Joel Kroeker, que era músico de Jazz antes de se tornar analista junguiano, disse que a “música é um sonho desperto que carrega conteúdos simbólicos” (2022, p.107). Quando Jung disse:

O símbolo, no entanto, pressupõe sempre que a expressão escolhida seja a melhor designação ou fórmula possível de um fato relativamente desconhecido, mas cuja existência é conhecida ou postulada. (Jung, 2015, § 903)

E mais,

Todo produto psíquico que tiver sido por algum momento a melhor expressão possível de um fato até então desconhecido ou apenas relativamente conhecido pode ser considerado um símbolo se aceitarmos que a expressão pretende designar o que é apenas pressentido e não está ainda claramente consciente (Jung, 2015, §906).

Ele está nos dizendo que o sentido primário, real, daquilo que ainda não entendemos, mas cuja existência é revelada ao Ego pelo símbolo, está na verdade, escondido nas profundezas do inconsciente.

O professor Geraldo José de Paiva, professor de psicologia da religião da Universidade de São Paulo, explica que símbolo é relativo a “introdução em uma realidade de ordem diferente”, “um elemento de transição entre determinada ordem de realidade e outra ordem de realidade” (Paiva, 2022, p. 93). E nos lembra a etimologia da palavra, derivada de symballo, que significa colocar juntos e que, de acordo com Antoine Vergote, na Grécia, o símbolo “já era entendido como uma certa presença do ausente e a consciência simultânea do já e do ainda não” (apud Paiva, 2022, p. 96).

E é claro que há uma dimensão divina na música e sempre imaginamos o artista flertando com as nuvens, procurando inspiração criativa, divina, nos céus, acima dos pobres mortais.

Mas, quando observamos génios como Miles Davis ou o imenso pianista norte americano Keith Jarrett nesse momento de absoluta intimidade criativa que é a improvisação, vemo-los, tocando, olhando para o chão, como procurando escondida na terra, a semente da beleza, confirmando o que Jung já nos disse, é da sombra que nasce a Luz.

E, se existem símbolos musicais, podemos entender que estes são uma porta de acesso as dimensões invisíveis da psique, ou como o disse Kroeker:

Um símbolo é como um elevador de eixo de mina que dá acesso a camadas mais profundas, as quais anteriormente estavam fora do ponto de contato da consciência. Símbolos musicais podem nos conduzir a essas profundezas (2022, p. 111).

O que faz sentido se pensarmos como certas músicas fazem aflorar tristezas passadas ou geram irresistíveis vontades de dançar ou mesmo de pular de alegria.

Lembramos também a experiência de Pavlov com o cachorro, o qual salivava ao ouvir o som de uma campainha, o que prova a relação direta entre o som e as regiões mas instintivas do ser.

Tudo isso esclarece a relação que poderíamos traçar entre a psicologia analítica e o Jazz: a improvisação age como catalisador da função transcendente de forma a resgatar emoções profundas, esquecidas, para que possamos sublimá-las e nos permite ampliar essa observação e leva-la até o consultório.

Um dos meus mestres, o guitarrista John McLaughlin, disse uma vez que para improvisar é preciso quebrar as regras, mas o pressuposto é que para quebrá-las e preciso de antemão conhecer essas regras.

A improvisação, como a psicologia, precisa ser baseada em profundo conhecimento teórico, mas somente ganha valor quando conseguimos nos libertar de tudo que nos impede de entrar em contato com a luz escondida em nós e nos outros, clientes, analistas e todos membros da comunidade humana.

Uma das principais regras na improvisação é que se tudo é possível, se podemos esquecer as regras, após momentos de tensão, ao fugir dos padrões musicais tradicionais até, as vezes, incomodar o ouvido do leigo não acostumado, é imprescindível concluir com melodias que devolvam ao ouvinte sensação de calma e bem estar, onde as mais intensas emoções foram transformadas para dar presença ao belo.

O Jazz permanece e se funde com todas as culturas para nos lembrar, o quanto é importante, especialmente no nosso mundo de hoje, tão ferido pelas tensões sociopolíticas, resgatar um modo de integrar a razão e a emoção.

Sebastien Baudry – Analista em formação

Maria Cristina Mariante Guarnieri – Analista didata

Referências:

JUNG, C. G. A prática da psicoterapia. 16/1 Obra Completa. 16 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

__________ Símbolos da transformação. 5 Obra Completa. 9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

__________ Tipos psicológicos. 6 Obra Completa. 9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

Kroeker, Joel. Quando a Psique Canta: A música na psicoterapia junguiana. São Paulo, SP: Paulus Editora, 2022 .

PAIVA, Geraldo José de. Psicologia da religião: Uma introdução. São Paulo, SP: Editora da Universidade de São Paulo, 2022.