Falar de Xangô é, antes de tudo, escutar o estrondo que vem de dentro. É reconhecer que a justiça, enquanto potência arquetípica, não é conceito abstrato nem lei fria: é fogo que depura, é rocha que sustenta, é trovão que desperta consciências adormecidas. Em tempos sombrios, em que o senso de justiça parece desbotado pelo cinismo, evocar Xangô é um ato de resistência simbólica e espiritual. É lembrar que há um Rei que habita as pedreiras do nosso inconsciente, pedindo que tomemos posição diante das injustiças cotidianas, das corrupções internas e dos silêncios cúmplices.

Pierre Verger (2018) nos lembra que Xangô, cultuado em Oyó como rei divinizado, é senhor do trovão, das pedreiras e do fogo que cai do céu. Sua presença sempre esteve associada ao poder, à lei e à ordem. Reginaldo Prandi (2001) narra os mitos de seus casamentos com Oxum, Iansã e Obá, revelando que cada união é mais do que história: é metáfora dos aspectos que precisam ser integrados para que a justiça não se torne unilateral.

José Jorge de Morais Zacharias (2018), ao articular a mitologia afro-brasileira com a psicologia junguiana, interpreta Xangô como força arquetípica que conduz a alma ao equilíbrio, exigindo que a consciência se alinhe ao Self.

A dimensão arquetípica de Xangô não se restringe à mitologia afro-brasileira, mas pulsa como energia psíquica disponível a todos os que buscam coerência entre palavra e ação. Ele é o equilíbrio que precisamos cultivar para não sucumbir à fragmentação do mundo contemporâneo. Nos terreiros, Xangô dança com o fogo, mas o faz com ritmo e domínio. Essa imagem é preciosa para pensarmos o equilíbrio entre força e sabedoria. Que sejamos capazes de firmar o corpo e o espírito na rocha da consciência, dançar com a própria sombra e, como ele, sustentar as dores e as escolhas que a justiça verdadeira exige.

“Xangô é o trovão que rasga o céu, o fogo que ilumina a noite e o rei que sustenta a lei sobre a terra” (VERGER, Orixás, 2018, p. 72)

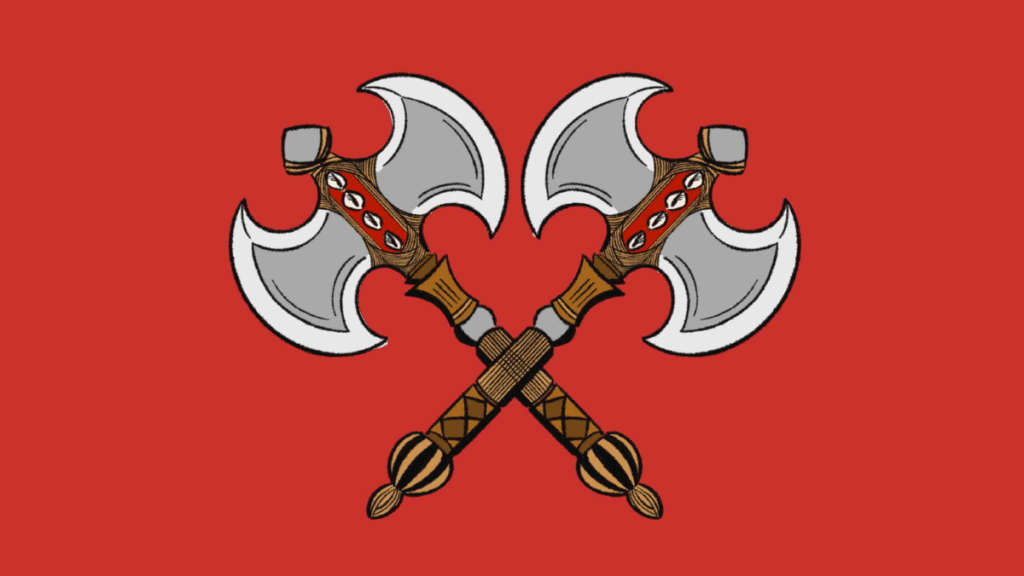

E como nos lembra Jung: “o arquétipo é, por assim dizer, um órgão do sentido que nos permite compreender o que se passa no mundo” (JUNG, 2017, §400). Evocar Xangô é ativar esse órgão, é dar sentido à dor e transformar o caos em consciência. Xangô é o trovão que estilhaça o céu e anuncia a verdade que não pode mais ser calada. É o fogo que arde na montanha e consome o que é falso, purificando pelo calor. É a pedra dura, sobre a qual nenhum discurso vazio pode permanecer. É o machado de duas lâminas, que corta em duas direções, lembrando-nos de que a justiça não se faz sem consequência: todo julgamento implica também em retorno para quem julga.

Esses atributos o situam como o arquétipo da justiça, não uma justiça abstrata ou meramente social, mas aquela que nasce do âmago da alma, convocando o ser humano a sustentar seu próprio peso diante da vida.

Na tradição afro-brasileira, Xangô é o rei, legislador, senhor das pedreiras e do fogo, aquele que ensina que a vida precisa de fundamento, de pedra firme para se apoiar. Na perspectiva junguiana, esses símbolos remetem à função discriminativa da consciência, que diferencia, julga e dá forma ao que, de outro modo, permaneceria caótico.

Jung (2000, p. 56) afirma que “a individuação exige a capacidade de discriminar o que é próprio e o que é alheio, o que é sombra e o que é luz”, e nessa exigência encontramos a marca de Xangô: não há Individuação sem julgamento, não há caminho psíquico sem confrontar-se com a própria verdade.

Viver sob a égide de Xangô é caminhar dentro do daimon da justiça, não como imposição externa, mas como força interior que nos habita e nos orienta.

O daimon, para os antigos, era a voz interior, a potência que guia cada um segundo sua essência. Platão descrevia-o como guardião da alma; Hillman (1997) o resgatou como a centelha singular de cada existência. No campo da Psicologia Analítica, o daimon pode ser compreendido como um guia interior, o portador do destino, convocando o ego a alinhar-se com sua vocação profunda.

Jung descreve: “A experiência do Self muitas vezes se manifesta como um imperativo ético, como se uma lei interior exigisse ser obedecida, mesmo contra a vontade do ego” (A natureza da psique, 2013, p. 121).

O arquétipo de Xangô exige que não mintamos para nós mesmos, que não relativizemos indefinidamente nossos atos. Ele chama para dentro da pedra: suportar o peso da existência, responsabilizar-se pelo que se é.

Sem esse caminho, a justiça se torna apenas um discurso, ou pior: uma máscara moralista que encobre a própria sombra. Quantas vezes, na clínica, encontramos pessoas presas a um complexo punitivo, acusando-se constantemente, mas incapazes de caminhar na autenticidade? Outras, ao contrário, relativizam tanto, que dissolvem sua responsabilidade no coletivo, tornando-se vítimas eternas. Xangô não tolera nem um extremo nem outro. Ele exige retidão, não como rigidez, mas como fidelidade ao próprio centro.

Xangô é fogo, mas não o fogo caótico de Ogum.

Seu fogo é ordenado, ilumina o tribunal, aquece a pedra fria, purifica pelo calor. É também pedra, dureza, resistência. O fogo sem a pedra se perde; a pedra sem o fogo é fria. Juntos, eles simbolizam a tensão necessária entre paixão e fundamento. Na clínica, o fogo de Xangô aparece quando alguém encontra a coragem de dizer a verdade que escondia há anos, rompendo com padrões de silêncio. A pedra, por sua vez, é vista quando alguém sustenta uma decisão justa, mesmo que doa, permanecendo firme no caminho escolhido.

Essa presença do arquétipo não se revela apenas na alma, mas também no corpo. A injustiça que não é nomeada ou sustentada encontra vias de expressão somática, como se a carne fosse chamada a carregar aquilo que a psique se recusa a enfrentar. A injustiça não se limita ao campo social ou psíquico: ela se inscreve no corpo como sintoma. Quando o sujeito não sustenta o peso da própria verdade, a lombar enrijece, como se fosse preciso carregar uma pedra que não lhe pertence. O silêncio cúmplice aprisiona a garganta, impedindo que a voz-trovão atravesse o espaço. O fogo contido se converte em febre, inflamações, estados de irritação que consomem por dentro.

A justiça, enquanto arquétipo, é também força reguladora da saúde: quando se faz presente, recoloca cada energia em seu devido lugar, liberando o corpo da tensão que advém do não-dito e do não-assumido. Viver sob o signo de Xangô é, portanto, alinhar corpo, psique e espírito em coerência, para que a vida não se divida em fragmentos adoecidos.

Mas a justiça também tem sua sombra. O arquétipo de Xangô pode se distorcer em tirania, rigidez, fanatismo moral, religioso e político.

Quando o machado corta apenas em uma direção, o julgamento se torna unilateral, sem empatia. Na prática clínica, vemos esse Xangô sombrio naqueles dominados pela crítica interna implacável. Indivíduos que carregam um juiz interno severo, incapaz de oferecer-lhes misericórdia.

Outros manifestam a sombra projetando a injustiça nos demais, tornando-se moralistas rígidos, incapazes de enxergar sua própria falha.

Jung lembra: “A confrontação com a sombra é tarefa moral de primeira ordem. É uma experiência que não pode ser evitada sem graves prejuízos para a totalidade da personalidade” (Símbolos da transformação, 2017, p. 87). A sombra de Xangô aparece quando o ideal de justiça se divorcia do feminino, tornando-se lei sem compaixão.

Não é por acaso que Xangô teve três esposas. Cada união revela um aspecto essencial do feminino necessário para que a justiça se realize em plenitude. Oxum, senhora das águas doces, traz a doçura, a diplomacia e a ponderação. Sua presença lembra que toda sentença precisa ser temperada pela empatia, pela escuta do coração. Sem Oxum, a justiça se torna fria, incapaz de tocar o humano. Iansã, a ventania, a paixão, é a rapidez e a coragem de agir.

Sua união com Xangô revela que a justiça não pode ser apenas contemplativa: precisa ser viva, ardente, tempestiva. É ela quem dispersa os miasmas, quem impele à mudança. Obá, a guerreira ferida, representa o sacrifício, a dor e a fidelidade. Seu casamento com Xangô simboliza a dimensão do sofrimento que acompanha todo julgamento verdadeiro. Não há justiça sem perda, sem o luto pelo que precisa ser cortado.

Verger (2018) reforça que a mitologia de Xangô só se compreende em relação às mulheres que o cercam. Oxum, com sua doçura de rio, ensina a compaixão necessária ao julgamento. Iansã, senhora dos ventos e do cemitério, lembra que a justiça é transformação, e que nenhum Processo de Individuação ocorre sem rupturas. Obá, com seu gesto trágico de cortar a própria orelha, simboliza o sacrifício que acompanha o verdadeiro amor e a fidelidade ao destino.

Zacharias (2018) interpreta essas uniões como arquétipos do feminino que equilibram o masculino da lei: sem o acolhimento de Oxum, a ação de Iansã e a entrega de Obá, a justiça de Xangô corre o risco de se tornar estéril. Em análise, é comum encontrar expressões desses aspectos: a mulher que só conhece o juiz severo interno (Xangô sombrio), mas que precisa resgatar Oxum dentro de si, aprendendo a acolher-se com ternura.

O homem paralisado diante de injustiças da vida, sem coragem de agir, que precisa encontrar em Iansã a ventania para sair da estagnação. O jovem incapaz de sustentar consequências, que foge sempre de seus atos, e que precisa atravessar a dor de Obá para amadurecer. Assim, Xangô e suas esposas tornam-se imagens vivas do trabalho analítico: integrar severidade e ternura, ação e espera, dor e transformação.

O chamado de Xangô ecoa nas injustiças históricas que estruturam o Brasil. Sem Xangô, a sociedade se perde no caos da desigualdade, da corrupção, do racismo estrutural. Não basta que cada um seja justo consigo mesmo: é preciso que a coletividade desperte para a necessidade de retidão.

Alberto da Costa e Silva (2022) nos lembra que a travessia atlântica foi também travessia de símbolos, e que orixás como Xangô atravessaram o oceano para se enraizar na alma brasileira.

Eduardo Galeano (2021) denuncia em sua obra as veias abertas da América Latina, sangrando pela ausência de justiça social. Invocar Xangô é, portanto, clamar por reparação histórica.

Ailton Krenak (2020, p. 48) lembra que “uma sociedade que perde o sentido de justiça rompe com os rios da vida e se condena à morte”. Invocar Xangô é também invocar a ancestralidade que sustenta este país, clamando por reparação e equilíbrio. Jung nos recorda que “a individuação não é uma questão de perfeição moral, mas de integridade.

“A verdadeira justiça consiste em reconhecer e integrar as polaridades da alma” (Memórias, sonhos, reflexões, 1995, p. 278).

A justiça de Xangô não é perfeição moral, mas inteireza: reconhecer o fogo e a pedra, o feminino e o masculino, a sombra e a luz.

Contudo, a ferida da injustiça não pertence apenas ao passado histórico: ela se atualiza em nossos dias, assumindo novas formas e exigindo novas respostas. No mundo contemporâneo, a sombra de Xangô se manifesta de modo inquietante. Vivemos tempos em que a lei parece perder a força diante das fake news, da manipulação midiática e da seletividade penal que pune severamente os pobres e poupa os poderosos.

A justiça se torna espetáculo, muitas vezes reduzida a narrativas polarizadas que buscam mais aplauso do que equilíbrio.

Em meio a essa fragmentação, invocar Xangô é relembrar que a verdadeira justiça não se confunde com moralismo punitivo nem com relativismo vazio: ela exige coragem ética, disposição para sustentar consequências e, sobretudo, fidelidade à verdade. Sem esse eixo, a sociedade se perde em discursos inflamados, mas ocos, incapazes de gerar reparação real.

Que possamos, pois, nos deitar sobre a rocha e sentir sua firmeza, não como prisão, mas como base. Que nos inspiremos em Xangô para falar, calar e agir quando necessário. Que ele nos valha em nossas dores, em nossos julgamentos e, sobretudo, em nossas reinvenções.

A justiça, enquanto arquétipo, não é apenas uma categoria jurídica ou social. Ela é uma imagem primordial que emerge do inconsciente coletivo e se manifesta como necessidade de ordem, equilíbrio e reparação.

A palavra “justiça” carrega em si a ideia de junção, de ajuste, de fazer coincidir aquilo que estava em desarmonia. Etimologicamente, vem de jus — o direito, aquilo que deve ser reconhecido. Mas no plano simbólico, justiça é a tensão entre opostos, a balança que equilibra o que pesa demais de um lado e falta do outro.

Quando evocamos Xangô como senhor da justiça, não estamos apenas clamando por julgamentos corretos nos tribunais humanos. Estamos falando da força psíquica que convoca cada pessoa a confrontar-se com sua sombra, a olhar para suas próprias contradições e assumir responsabilidade por suas escolhas. Jung nos lembra: “A experiência do Self muitas vezes se manifesta como um imperativo ético, como se uma lei interior exigisse ser obedecida, mesmo contra a vontade do ego” (JUNG, 2013, p. 121).

Nesse sentido, justiça é antes de tudo fidelidade ao Self: o compromisso de não viver na mentira, de não sustentar falsos papéis, de não abdicar da inteireza.

Simbolicamente, a justiça pode ser representada pela pedra e pelo fogo. A pedra é o fundamento que permanece, a verdade que não se move ao sabor dos ventos. O fogo é a energia que purifica, que transforma, que ilumina o que estava oculto. Pedra sem fogo é rigidez; fogo sem pedra é destruição. Justiça é quando ambos se encontram, sustentando firmeza com calor humano, solidez com transformação.

A justiça também é feminina. Não no sentido de gênero, mas de princípio arquetípico. Por isso Xangô não reina sozinho: Oxum traz a ternura que impede a lei de ser desumana; Iansã traz o vento que faz a justiça acontecer com coragem e movimento; Obá traz a dor que nos lembra que toda decisão justa exige sacrifício. Sem o feminino a justiça se torna apenas letra morta; com o feminino, ela se torna caminho de vida.

A necessidade da justiça surge porque o ser humano, deixado a si mesmo, tende ao desequilíbrio. O ego se inflaciona, a sombra domina, o desejo se exacerba. A justiça é a força que recoloca limites, que recorda que não somos absolutos. Como diz Simone Magaldi: “É do caos que emergem novas ordens, e é nele que somos convocados a nos reconstruir, mais inteiros e mais fiéis ao que realmente somos” (MAGALDI, 2010, p. 89). Justiça é, portanto, o processo simbólico de atravessar o caos e recriar-se, encontrando um eixo que sustenta tanto a psique individual quanto a vida coletiva.

No plano coletivo, a ausência de justiça gera exclusão, violência, opressão e corrupção. As sociedades que negam a justiça adoecem, pois rompem com o equilíbrio simbólico que sustenta o viver em comunidade. Sem justiça, a alma coletiva seca.

No plano individual, a ausência de justiça gera autoengano, repetição de padrões destrutivos, ressentimento. Quantos indivíduos vivem sob a tirania de um juiz interno cruel, incapaz de se perdoar? E quantos, ao contrário, vivem fugindo de qualquer julgamento, dissolvendo-se no caos? A justiça simbólica é necessária porque ela sustente o eixo da individuação. É a pedra que nos ancora e o fogo que nos transforma.

A justiça, como energia simbólica, não se limita à vida interior. O que cada pessoa nega em si, mais cedo ou mais tarde, é projetado no mundo e se transforma em estrutura social. O ego que se recusa a olhar para a sombra contribui para uma coletividade que normaliza a mentira e o abuso de poder. Do mesmo modo, sociedades fundadas na injustiça — como a herança escravocrata que moldou o Brasil — cultivam indivíduos feridos, que carregam em sua psique a marca da desigualdade e da exclusão.

É nesse ponto que Xangô se revela não apenas como força interna, mas como exigência histórica: não há justiça coletiva sem justiça interior, e nenhuma integridade individual se sustenta em meio a uma ordem social profundamente corrompida.

Walter Boechat (2014) lembra que os mitos não são apenas narrativas antigas, mas imagens vivas que organizam a alma coletiva.

Dizer que Xangô é senhor da justiça é reconhecer que a psique brasileira guarda, em seu inconsciente profundo, o anseio pela retidão e pelo equilíbrio. Mas, como toda imagem arquetípica, também carrega sua sombra: a tentação de transformar a lei em tirania, ou de banalizar o julgamento até torná-lo vazio.

José Jorge de Morais Zacharias (2018) enfatiza que os orixás, ao se encarnarem em nossa cultura, se tornaram espelhos da alma do povo — imagens simbólicas que expressam tanto o sofrimento quanto a possibilidade de cura. Evocar Xangô é, portanto, trabalhar a ferida histórica de um país que clama por justiça, mas que frequentemente repete ciclos de silêncio e opressão.

Os símbolos ligados a Xangô falam por si.

O machado de duas lâminas não corta apenas o outro: ele também fere aquele que julga, lembrando que não existe julgamento sem autocrítica. Julgar, simbolicamente, é sempre se colocar em xeque, aceitar que o corte atravessa a própria carne. O trovão é a palavra verdadeira que rasga os silêncios cúmplices. Não é qualquer som, mas um estrondo que sacode e desperta, lembrando que toda consciência precisa ser atravessada pela força da verdade. A pedreira, por fim, é o lugar árduo e pedregoso da existência, onde o trabalho é pesado, mas de onde se retiram as pedras que constroem cidades.

Viver sob o símbolo de Xangô é aceitar esse esforço: suportar o peso da pedra para erguer a casa da alma, mesmo quando a tarefa parece insuportável.

Essa ampliação simbólica nos conduz de volta ao coração da justiça. Ser justo é suportar o peso da rocha sem se endurecer, é deixar-se atravessar pelo trovão sem se despedaçar, é carregar o machado duplo sem transformá-lo em arma de tirania.

É, como lembrava Jung, aceitar a confrontação com a própria sombra como tarefa ética de primeira ordem. É, como nos recorda Simone Magaldi (2010), reconstruir-se do caos em direção a uma ordem mais fiel, ao Self.

Assim, justiça é mais do que julgamento. É encontro com a verdade interior, é equilíbrio entre opostos, é fidelidade ao Self. Ela é necessária porque sem ela a psique se fragmenta, a sociedade se corrompe, e a vida perde o sentido. Justiça é, em última instância, a voz de Xangô dentro de nós.

Zacharias (2018) lembra que os orixás são arquétipos que respiram dentro da alma brasileira, imagens que nos atravessam e nos formam. Nos terreiros, Xangô dança com o fogo. Mas é um fogo com ritmo, com domínio. Não é descontrole, é intensidade com medida. E talvez aí resida sua lição: dançar com o fogo sem se consumir, sustentar o peso da pedra sem se endurecer. E é isso que Xangô nos pede: coragem para ver, para julgar, para sustentar as consequências.

Kaô Kabiesilé, Xangô!

Pai do fogo e da lei,

aquele que ouve o clamor do povo

e o transforma em justiça viva.

Kaô Kabiesilé! Que a justiça de Xangô nos atravesse como flecha de luz, lembrando-nos que viver sem ela é perder o eixo da alma.

Ms. Natalhe Vieni – Analista Didata em Formação IJEP

Dra. E. Simone Magaldi – Analista Didata e Fundadora do IJEP

Referências:

BOFF, L. “Prefácio”. In OLIVEIRA, H.(org.). Mitos, folias e vivências. Rio de Janeiro: Bapera e Mauad,2014.

BOECHAT, W. A Visão Junguiana dos mitos. In: OLIVEIRA, H.(org.) Mitos, folias e vivências. Rio de Janeiro: Bapera e Mauad,2014.

BOECHAT, W.(org.) A Alma Brasileira. 1ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

COSTA E SILVA, Alberto da. Um rio chamado Atlântico: A África no Brasil e o Brasil na África. 7ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,2022.

DAIBERT, R. A religião dos bantos: novas leituras sobre o calundu no Brasil colonial. Estudos Históricos (Rio de Janeiro), v. 28, n. 55, p 7-25, jan. 2015.

GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. 1ª ed. Porto Alegre, RS: L&PM,2021.

VERGER, Pierri Fatumbi. Orixás: deuses iorubás na África e no Mundo Novo. 1ª ed. Salvador, BA: Fundação Pierre Verger,2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Censo brasileiro 2022. Rio de Janeiro:IBGE,2022.

JUNG, C. G. Símbolos da Transformação.9ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.

_______. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. 11ed. Petrópolis, RJ: Vozes,2016.

_______. A natureza da psique. 10ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes,2013.

LOPES, Nei. Bantos, Malês e Identidade Negra. 4ª ed.Belo Horizonte: Autêntica,2021.

LOPES, N.; SIMAS, L. A. Filosofias Africanas: uma introdução. 6ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2022.

MAGALDI, Ercilia Simone Dálvio. Ordem e Caos. 1ª ed. São Paulo: Eleva Cultural,2010.

MAIA, R.C.M. Mídia e Lutas por Reconhecimento. 1ª ed. São Paulo: Paulus, 2018.

OLIVEIRA, Humberto (Org.) Desvelando a Alma Brasileira: Psicologia Junguiana e Raízes Culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.

OLIVEIRA, Humberto (Org.) O insaciável Espírito da Época: ensaios de Psicologia Analítica e Política. Petrópolis, RJ: Vozes, 2021.

ZACHARIAS, José Jorge de Morais. Ori Axé: a dimensão arquetípica dos orixás. São Paulo: Vetor, 2018.