“Ninguém sabe a mágoa que trago no peito

Benito di Paula

Quem me vê sorrir desse jeito

Nem sequer sabe da minha solidão

É que meu samba me ajuda na vida

Minha dor vai passando esquecida

Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar

Vamos falar de mulher, a morena e dinheiro

Do batuque do surdo e até do pandeiro

Mas não fale da vida

Que você não sabe o que eu já passei

Aumente esse samba que o verso não para

Batuque mais forte e a tristeza se cala

Que eu levo essa vida do jeito que ela me levar

É do jeito que a vida quer

É desse jeito”

Preâmbulo

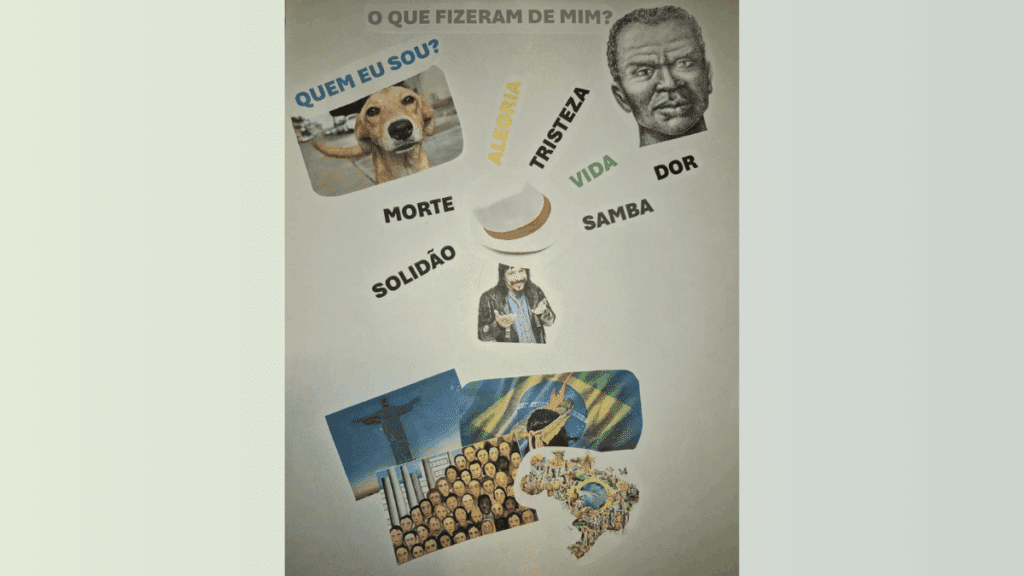

Percebi que algumas canções a gente não “ouve”; a gente incorpora. O samba empurra o corpo pra frente, mesmo quando a alma quer ficar.

Em “do jeito que a vida quer” eu escuto um chamado antigo: tornar-se quem se é, não pelo controle, mas pela entrega lúcida. No batuque, a memória do corpo aparece: lembranças guardadas na pele, histórias que o Brasil tentou esquecer, afetos que pedem reconhecimento. É rito. É travessia.

Penso na encruzilhada como esse lugar simbólico onde destino e escolha se encaram. Ali, a vida pede posição: qual caminho eu sustento? o do medo repetido, ou o da consciência que abre passagem? Individuar é aceitar que toda luz carrega sombra, e que a sombra, quando acolhida, vira potência criadora. É trabalho de alma e, sim, dá dor. Mas é dor que organiza, como quem afina um tambor antes da roda começar. Também é educação do sensível: aprender com o mundo, com o outro, com a própria história.

A psique não nasce no vazio; ela dança no coletivo, no terreiro da cultura. Quando o corpo lembra, o país aparece dentro da gente: nossas veias abertas, nossa fome de justiça, nossas resistências miúdas que salvam o dia. e, pouco a pouco, a vida vai ensinando um compasso possível: menos perfeição, mais presença; menos culpa, mais cuidado; menos pressa, mais escuta. Se esse tema te atravessa, vem comigo nessa roda. Lê com calma, respira entre os parágrafos, deixa o samba trabalhar em você. Porque às vezes é isso: a alma aprende a caminhar… do jeito que a vida quer.

Há canções que não se ouvem com os ouvidos, mas com o corpo.

O samba de Benito di Paula, em “Do jeito que a vida quer”, é uma dessas. Ele pulsa na alma coletiva, atravessa a história do Brasil e ressoa no inconsciente como um chamado à entrega, àquilo que Jung chamaria de Processo de Individuação, o processo de se tornar quem se é, mesmo diante das feridas e da sombra.

Mas esse chamado não ecoa apenas no indivíduo isolado: ele vibra nas camadas mais profundas da psique coletiva, onde a dor pessoal encontra a dor do mundo. É ali que o ritmo se torna ritual e o corpo se faz memória, corpo que dança, mas também carrega.

Carrega as marcas do que o país tentou esquecer: o lamento dos navios negreiros, o silêncio das senzalas, o grito das favelas, a solidão dos exílios internos. O samba é, então, mais que música, é um corpo simbólico onde o sofrimento coletivo ganha forma e respiração.

Jung (1959, §440) dizia que o inconsciente coletivo é um solo comum, uma base psíquica universal onde se enraízam os símbolos e as experiências humanas.

Nesse solo, a sombra coletiva do Brasil se move: feita de desigualdades, culpas coloniais e dores transgeracionais que atravessam séculos. Quando Benito canta, ele não fala só de si, ele canta o sofrimento do outro, o de todos.

E, ao fazê-lo, realiza um ato de Individuação que é também comunitário: transforma o lamento em gesto de comunhão, o trauma em criação. Ouvir essa canção é se perceber parte desse grande corpo vivo, onde a dor é compartilhada e, por isso mesmo, humanizadora. Porque há dores que só se suportam quando dançadas juntas.

E há canções que nos lembram que o caminho da consciência não é solitário, é coral.

A sombra coletiva guarda o sofrimento de um povo; a sombra pessoal, o que cada um faz com esse sofrimento. Entre uma e outra, o samba se torna ponte, o gesto de transformar o que herdamos em criação própria.

Benito canta o que muitos não ousam dizer: a mágoa no peito, a solidão disfarçada de sorriso. E nesse gesto de cantar a dor, a música transforma em rito. O samba, aqui, é mais que música, é alquimia. É o corpo se movendo em direção ao Self, o Eu maior, que sabe que a vida, em sua sabedoria arquetípica, sempre nos leva aonde precisamos estar, mesmo quando resistimos.

“Quem me vê sorrir desse jeito / nem sequer sabe a minha solidão”.

Esses versos expõem o que Jung (1954, §70) descreve como o conflito entre Persona e Sombra: a face que mostramos ao mundo e aquilo que escondemos até de nós mesmos. A Persona, socialmente aceita, sorri, enquanto a Sombra, reprimida, chora. Mas é justamente quando o sujeito dá voz à sombra — como Benito o faz — que inicia um movimento de cura simbólica.

A música, portanto, torna-se um canal entre inconsciente e consciência, um modo de expressar o indizível, de revelar a verdade escondida sob as máscaras. O silêncio entre dois batuques é também parte da música. É nele que a alma respira, e que o som se transforma em escuta.

A canção devolve dignidade à dor. E, como lembra Neumann (1995, p. 84), “o processo criativo é a tentativa da psique de se tornar consciente de si mesma”.

Assim, cada verso é uma confissão, mas também uma oferenda: transformar sofrimento em arte é uma das formas mais antigas de religar-se ao sagrado. O samba, enquanto expressão da alma brasileira, nasce do entre-lugar: da dor e da festa, da escravidão e da liberdade, do corpo ferido que ainda assim dança.

Em “A Alma Brasileira”, Walter Boechat (2001), encontramos a noção de que o brasileiro se constrói na dialética entre o sofrimento e a criatividade, entre o trauma histórico e a potência simbólica de reexistir. Em “Desvelando a Alma Brasileira” Humbertho Oliveira, (2007), amplia-se essa visão, mostrando como o inconsciente coletivo nacional carrega as marcas de um povo que, ao transformar dor em ritmo, também cria um modo singular de Individuação coletiva.

O samba, portanto, é uma psicologia em movimento, um modo de elaborar os complexos coloniais, as feridas da exclusão e as ambiguidades do amor. Ele cumpre o papel simbólico de ritualizar o sofrimento, devolvendo sentido à experiência humana. Como diria Jung (1964, §120), “o sofrimento precisa ser assumido; só o sofrimento assumido tem poder de transformação”. O batuque é, nesse sentido, uma forma de assumir o sofrimento dançando.

“É do jeito que a vida quer.” Essa frase é entrega e sabedoria ancestral.

Em “As veias abertas da América Latina”, Eduardo Galeano (1971, p. 11) fala de uma terra sangrada, mas viva, de um continente que aprendeu a sobreviver e cantar, mesmo sob a dor. Viver ‘do jeito que a vida quer’ é reconhecer que o destino não é punição, mas processo. É o diálogo entre o consciente e o inconsciente, entre a vontade pessoal e o movimento arquetípico que conduz a existência.

Jung (1958, §828) dizia que o destino é, muitas vezes, a expressão exterior do inconsciente.

Assim, quando Benito canta a entrega à vida, ele também nos convida à Individuação: confiar no ritmo que não controlamos, mas que, misteriosamente, sempre nos ensina algo sobre nós mesmos.

Talvez viver seja isso: aprender a ouvir o próprio samba interno. A música de Benito é um espelho do inconsciente coletivo latino-americano, um chamado à autenticidade num tempo em que tantos ainda vivem sob máscaras. Escutar ‘Do jeito que a vida quer’ é lembrar que a vida não exige perfeição, exige presença. É permitir que a dor dance conosco, até que o riso e o pranto se tornem uma coisa só.

Mas há também um silêncio que é só nosso, aquele que fica depois do samba, quando o batuque cessa e restamos a sós com o que não dissemos.

Talvez seja ali que se revele a parte mais difícil de viver “do jeito que a vida quer”: o encontro com a própria verdade. Entre o que mostramos e o que sentimos existe um intervalo, e nesse intervalo habita a persona, a máscara que criamos para sermos aceitos, para sermos amados, para caber no olhar do outro.

Jung (1954, §70) dizia que a persona é necessária à vida social, mas perigosa quando esquecemos que ela é apenas uma parte de nós. Quando nos identificamos demais com ela, perdemos o contato com a alma viva que pulsa por baixo. Sorrimos, mas o sorriso pesa. Vivemos cercados, mas raramente somos vistos. E as pessoas, presas em seus próprios espelhos, nos julgam a partir do reflexo que projetam, não da presença que somos.

Quantas vezes o outro acredita nos conhecer, quando na verdade só conhece o papel que desempenhamos diante dele?

É nesse desencontro que nasce a solidão profunda, não a solidão de estar só, mas a de não ser verdadeiramente percebido. E é também nesse ponto que o sofrimento se torna convite: o de retirar, aos poucos, as máscaras que nos impedem de sermos acolhidos. Porque o acolhimento só é possível quando há verdade, e a verdade, quando vem, costuma vir com lágrimas e muito, muito sofrimento, talvez por isso a escondemos tanto!

Benito canta com esse tipo de verdade: aquela que não busca aplauso, mas compreensão. Ao se mostrar ferido, ele nos ensina que vulnerabilidade não é fraqueza, é gesto de inteireza. Talvez a vida queira justamente isso: que deixemos de parecer fortes para, enfim, sermos humanos. Que aceitemos o olhar do outro não como espelho, mas como testemunha, alguém que vê e não julga, que escuta o que o corpo ainda não conseguiu dizer.

E é nesse momento, quando o samba silencia e resta apenas o coração batendo no mesmo compasso do mundo, que entendemos o que Benito sussurra por entre os versos: a vida quer verdade, não performance; presença, não perfeição.

Mas o mundo raramente entende o que é verdade. Vivemos em uma época em que até o afeto precisa justificar sua utilidade.

Ser gentil virou estratégia, ser bom virou marketing, e até o sofrimento precisa se explicar para ser tolerado. A alma, cansada de ter que provar valor, se recolhe. E o sujeito, pressionado a ser produtivo, a ser “positivo”, acaba perdendo o direito de simplesmente ser. Essa exigência de utilidade é a sombra da modernidade racional, que perdeu a escuta do símbolo e o valor do inútil, aquilo que simplesmente é.

Jung (1934, §134) advertia que “quanto mais o indivíduo se identifica com o papel social, mais se afasta do Self”. E esse afastamento dói, porque o mundo aplaude o desempenho, mas ignora o cansaço. Queremos ser compreendidos, mas somos constantemente interpretados; queremos ser acolhidos, mas somos medidos pelo quanto servimos. A necessidade de ser útil é uma das feridas mais sutis da modernidade, um amor condicionado, uma forma de sobrevivência travestida de virtude.

Quantas vezes o amor que recebemos vem atrelado à função que exercemos? Quantas vezes somos lembrados apenas quando fazemos algo que os outros precisam?

Essa incompreensão cotidiana, esse não ser visto pelo que se é, mas pelo que se oferece, fere silenciosamente o coração humano. A psique, nesse estado, adoece de invisibilidade. E, como diria Neumann (1995, p. 102), “a perda da alma começa quando deixamos de sentir que temos um valor intrínseco”.

Talvez a grande cura não esteja em sermos úteis, mas em sermos inteiros, mesmo quando a inteireza nos torna desconfortáveis aos olhos do mundo.

Benito, ao cantar sua solidão, recusa o papel de herói feliz e produtivo: ele devolve dignidade à vulnerabilidade. O samba, nesse sentido, é um ato de resistência contra a indiferença, um lembrete de que a alma não veio ao mundo para funcionar, mas para sentir.

Há momentos em que o abandono é uma iniciação. Quando ninguém nos entende, o que talvez esteja nascendo é a escuta da alma.

Jung (1959, §446) dizia que o Self não surge na comodidade, mas no colapso das certezas. A incompreensão, então, é a sombra que prepara o encontro com o divino interior, um modo da vida dizer: “pare de representar e comece a existir”.

Podemos dar um passo além da crítica ao mundo e conduzir nossa consciência para dentro, descobrir que, por trás da dor de não ser compreendido, há um chamado do Self. Quando a persona se rompe, não é apenas sofrimento: é um início de renascimento psíquico. A solidão e o sentimento de inutilidade, vistos pelo olhar junguiano, são símbolos de uma travessia, o ego perdendo o controle para que o Self possa emergir.

Na linguagem de Jung, esse gesto de acolher o sentir é o retorno da anima, o princípio feminino da alma que, quando silenciado, empobrece o mundo interno.

Podemos ainda refletir que vivemos em uma cultura que idolatra a razão e despreza o sentir. Acolher-se é um gesto feminino no sentido mais sagrado da palavra: é permitir que o amor volte a ter voz. Quando negamos o sentir, negamos a própria alma.

Por isso a música é tão essencial, ela pode devolver à psique o direito de chorar, de tremer, de ser atravessada. É o corpo relembrando à mente que viver é verbo que se conjuga com o coração. A ferida da não-escuta é também a ferida do princípio feminino, do sentir, do cuidado, da amorosidade que a sociedade patriarcal rejeita.

Há um instante em que todos chegamos à encruzilhada, o ponto onde o caminho já não pode ser apenas racional. Ali, somos convidados a entregar o controle e ouvir o que a vida quer de nós. O samba nasce dessa escuta: do passo que se arrisca, do compasso que aceita o improviso. Viver, afinal, é isso: dançar entre o que se escolhe e o que é escolhido.

E talvez o segredo esteja justamente aí, no consentimento amoroso diante do destino. E você, tem vivido do jeito que a vida quer, ou ainda tenta conduzir o ritmo?

Ms. Natalhe Vieni – Analista Didata em formação IJEP

Dra. E. Simone Magaldi – Analista Didata do IJEP

REFERÊNCIAS:

BENITO DI PAULA. Do jeito que a vida quer. In: Benito Di Paula. Rio de Janeiro: Copacabana Discos, 1974. Faixa 5.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020.

GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Porto Alegre: L&PM, 2013.

JUNG, Carl Gustav. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Petrópolis: Vozes, 2014.

JUNG, Carl Gustav. O desenvolvimento da personalidade. Petrópolis: Vozes, 2011.

JUNG, Carl Gustav. Memórias, sonhos, reflexões. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.

NEUMANN, Erich. A grande mãe: um estudo fenomenológico da constituição feminina do inconsciente. São Paulo: Cultrix, 2008.

PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.

BOECHAT, Walter (Org.). A alma brasileira: luzes e sombra. Petrópolis: Vozes, 2014.

OLIVEIRA, Humbertho (Org.). Desvelando a alma brasileira: psicologia junguiana e raízes culturais. Petrópolis: Vozes, 2018

PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.